Come avviene praticamente il processo di sviluppo del prodotto secondo questo framework?

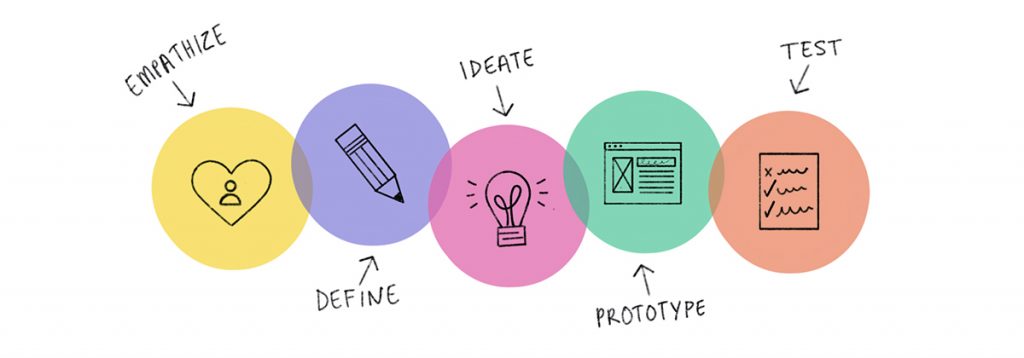

Qualche settimana fa abbiamo parlato di cos’è il Design Thinking e come possa essere impiegato per la risoluzione di problemi che hanno al centro le persone. Oggi entriamo nel dettaglio di questo processo e delle sue diverse fasi.

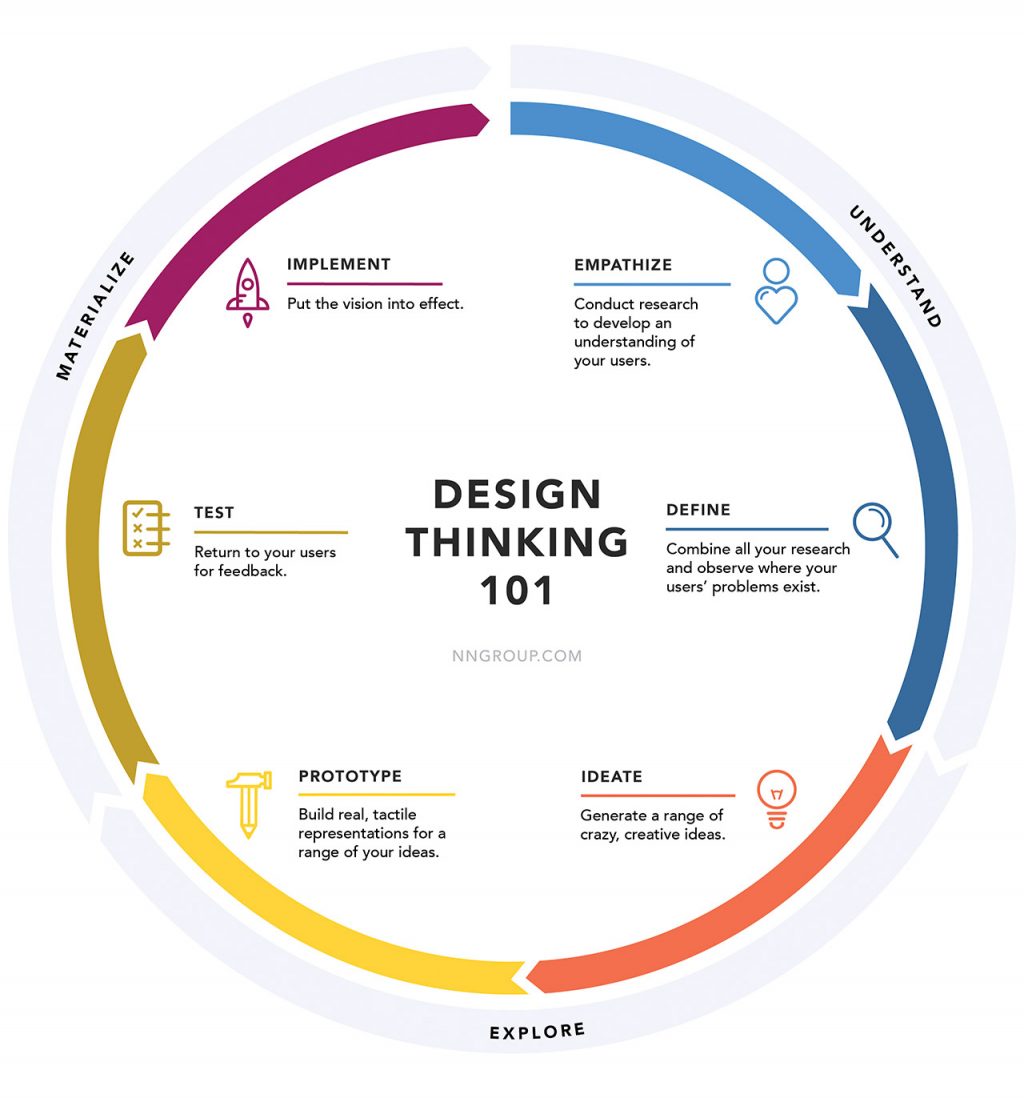

La maggior parte delle aziende e dell’industria utilizza un processo che va da quattro a sei fasi e tipicamente è composto da un ciclo progettuale che precede il processo di sviluppo. Si va dallo sviluppo del concept all’ideazione di alto livello, dalla progettazione di dettaglio al test fino all’implementazione vera e propria con lo scaling della produzione e delle operations.

Il Design Thinking formalizza la prima parte del processo, ovvero tutto ciò che avviene nella fase progettuale prima dello sviluppo.

Questo è il motivo per cui in alcuni schemi e rappresentazioni potreste vedere 6 fasi invece di 5: in coda al framework di Design Thinking vero e proprio trovate lo step fattuale (come potete vedere nell’immagine in fondo al post ripresa dal sito Nielsen Norman Group).

Una cosa importante da notare è che il framework si applica perfettamente sia ai prodotti che ai servizi. Non è necessario adottarlo solo per la creazione di prodotti fisici, anche i servizi che per loro natura sono per lo più immateriali possono essere costruiti con successo con il Design Thinking.

Il processo è tutt’altro che casuale: si basa su una serie di passaggi discreti che, se svolti correttamente e con attenzione, sono affidabili e portano a risultati concreti e ripetibili.

Vediamoli!

Fase 1: Empatizzare (Emphatize)

Il processo di sviluppo del prodotto inizia con la fase di sviluppo del concept, step che a sua volta può essere suddiviso in ulteriori sotto-passaggi.

Il primo di questi passaggi è l’attività di analisi delle esigenze del cliente (ne abbiamo già parlato in riferimento alle personas e alla metodologia jobs to be done).

Questa fase ha come input il risultato del processo di pianificazione – il mission statement – e si conclude con un elenco validato delle esigenze dei clienti.

Empatizzare significa condurre ricerche online e sul campo per sviluppare la conoscenza di ciò che gli utenti fanno, dicono, pensano e sentono.

Immaginiamo che il nostro obiettivo sia migliorare un’esperienza di onboarding per i nuovi utenti. In questa prima fase parliamo con alcuni utenti reali, li osserviamo direttamente nel contesto in cui usano il prodotto / servizio. Andiamo a scoprire cosa fanno, come pensano e cosa vogliono, ponendoci domande di questo tipo: “cosa motiva o scoraggia gli utenti?“, “dove provano frustrazione?“, “quale bisogno rimane insoddisfatto?”.

L’obiettivo di questa fase è raccogliere abbastanza osservazioni da poter davvero iniziare a entrare in empatia con gli utenti e le loro prospettive.

Fase 2: Definire (Define)

Durante la fase di definizione vengono messe insieme e condivise le informazioni create e raccolte durante la fase di empatia. In questo momento vengono analizzate e sintetizzate le osservazioni per definire i problemi centrali che il gruppo di lavoro ha identificato.

Il problema da risolvere dev’essere definito dal punto di vista delle persone, non come un obiettivo di business.

Facciamo un esempio: invece di definire il problema come un bisogno dell’azienda del tipo “Dobbiamo aumentare la nostra quota di mercato dei prodotti alimentari tra le giovani adolescenti del 15%“, un modo molto migliore per formularlo potrebbe essere “Le adolescenti hanno bisogno di mangiare cibo nutriente per sentirsi bene, essere sane e crescere in salute“.

La definizione del problema aiuterà i progettisti a raccogliere idee per stabilire caratteristiche e funzioni del futuro prodotto o servizio.

Al termine della fase di definizione si inizia a passare alla fase successiva mediante domande che possono stimolare idee e conversazioni.

Tipicamente queste domande sono formulate così: “Come potremmo… incoraggiare le adolescenti a compiere un’azione che le avvantaggia e coinvolga anche il tuo cibo-prodotto o servizio dell’azienda?“

Fase 3: Ideare (Ideate)

Durante la terza fase del processo di Design Thinking, i designer sono pronti per iniziare a generare idee. Hanno raccolto informazioni per capire gli utenti e le loro esigenze nella fase dell’empatia, hanno analizzato e sintetizzato le osservazioni nella fase di definizione e sono arrivati ad una dichiarazione del problema incentrata sulle persone direttamente interessate.

Con questo bagaglio di conoscenze acquisite, il team di lavoro inizia a “pensare fuori dagli schemi” per identificare nuove soluzioni al problema e cerca modi alternativi di rappresentarlo.

In questa fase si applicano tipicamente diverse tecniche di ideazione. Non ce n’è una migliore di un’altra, ne esistono a centinaia e potete scegliere quella che vi è più consona o provarne diverse applicate al medesimo problema (brainstorming, brainwriting, worst possible idea e il metodo SCAMPER).

Le sessioni di Brainstorming e Worst Possible Idea sono di solito utilizzate per stimolare il pensiero creativo ed espandere lo spazio del problema.

Un aspetto importante in questa fase è ottenere quante più idee o soluzioni possibili al problema. Non fermiamoci alla prima idea che ci sembra essere risolutiva!

Il Design Thinking da questo punto di vista non è un approccio economico, sostiene anzi la necessità di generare una quantità di idee perché è da questa diversità che emergeranno le migliori risposte al problema.

Fase 4: Realizzare un prototipo (Prototype)

Il team di progettazione a questo punto andrà a produrre una serie di versioni ridotte e poco costose del prodotto / servizio in modo da poter esaminare la soluzione dei problemi individuati nella fase precedente.

Non pensate a nulla di sofisticato: i prototipi possono essere schizzi su carta, modelli creati con carta e cartone, scarne interfacce digitali o qualsiasi altro tipo di rappresentazione veloce che consenta di trasmettere l’idea agli interlocutori.

I prototipi possono essere condivisi e testati all’interno del team stesso, in altri reparti o su un piccolo gruppo di persone, clienti o potenziali clienti.

Questa è una fase sperimentale e l’obiettivo è identificare la migliore soluzione possibile per ciascuno dei problemi individuati durante le prime tre fasi.

Le soluzioni implementate nei prototipi vengono una per una indagate, accettate, migliorate, riesaminate o rifiutate sulla base dei feedback degli utenti.

Alla fine di questa fase il team di progettazione avrà un’idea più concreta dei vincoli inerenti al prodotto / servizio e dei problemi riscontrati oltre che una visione più chiara di come si comporteranno, penseranno e si sentiranno gli utenti reali interagendo con esso.

Fase 5: Testare (Test)

L’ultima fase del Design Thinking consiste nel testare rigorosamente il prodotto completo utilizzando le migliori soluzioni individuate durante la fase di prototipazione.

E’ il momento di tornare dagli utenti per raccogliere feedback.

Il prototipo viene messo di fronte a clienti reali e si verifica che raggiunga gli obiettivi prefissati.

Dobbiamo chiederci a questo punto “la soluzione soddisfa le esigenze degli utenti?” e “ha migliorato il modo in cui si sentono, pensano o svolgono le loro attività?“

Questa è la fase finale del modello a 5 fasi, ma essendo un processo iterativo, i risultati generati durante il test vengono spesso utilizzati per ridefinire uno o più problemi, riconsiderare la comprensione degli utenti, le condizioni di utilizzo, il modo in cui le persone pensano e si comportano.

Alla fase di test segue lo sviluppo vero e proprio, quello che per alcuni è il sesto step.

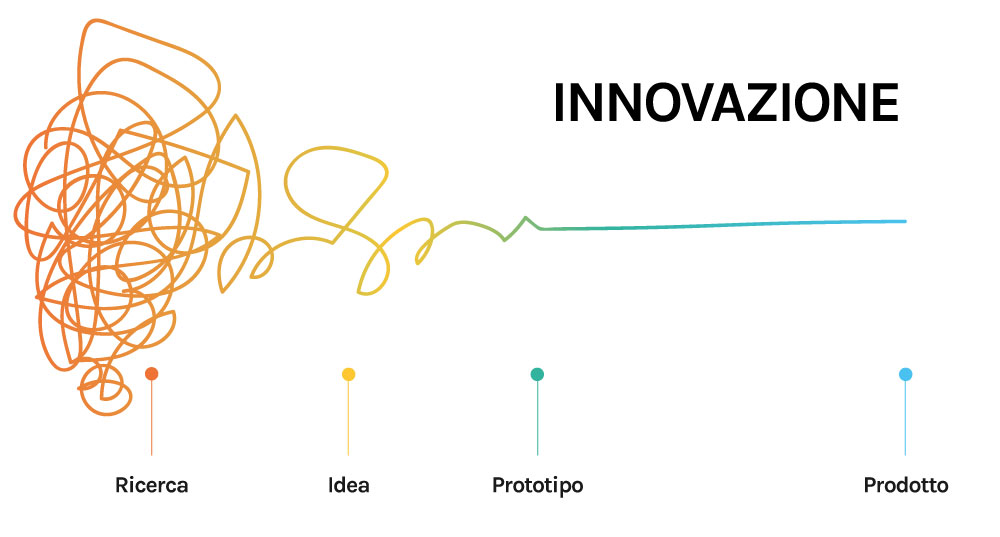

Il Design Thinking non è lineare

Quando si parla di fasi siamo portati a pensare a un processo diretto e lineare in cui uno step segue all’altro e ha una conclusione logica durante i test degli utenti. Tuttavia nella pratica il processo di Design Thinking viene eseguito in modo più flessibile e non lineare.

Ad esempio, diversi gruppi all’interno del team di progettazione possono condurre più di una fase contemporaneamente, oppure i designer possono raccogliere informazioni e prototipi durante l’intero progetto in modo da dare vita alle proprie idee e visualizzare le soluzioni dei problemi.

I risultati del test possono rivelare alcune intuizioni sugli utenti, che a loro volta possono portare a un’altra sessione di brainstorming (Ideate) o allo sviluppo di nuovi prototipi (Prototype) .

Tutto questo può sembrarvi caotico ma non lo è… abbiate fiducia nel processo!