Mettere il cliente al centro è fondamentale per instaurare una relazione di lunga durata, ma le parole non bastano

Il cliente al centro: quante volte vi capita di sentire questo claim? In continuazione, giusto?

E quante volte – in situazioni che non sono andate lisce – vi siete davvero sentiti al centro dell’attenzione come cliente?

Ecco, appunto… tra il dire e il fare a volte… c’è di mezzo ciò che le aziende pensano di essere ma non sono.

Il tema della customer-obsession sta prendendo piede anche in Italia e moltissime aziende – non solo Amazon – si confrontano con questo cambio radicale di prospettiva, un’evoluzione che porta la soddisfazione del cliente a rimodulare l’intera strategia aziendale.

Moltissimi professano la propria customer-obsession o customer-centricity ma nei fatti – non solo a parole – quanti lo sono davvero?

Prima delle vacanze mi sono capitate tre esperienze diverse che mi hanno fatto riflettere sul tema e che vi racconto oggi.

Customer-obsession: volevo solo un’informazione…

Un amico decide di mettere il suo bilocale in affitto; i nuovi affittuari chiedono di poter disporre di una lavatrice. La cucina – acquistata anni fa – non è predisposta per l’inserimento dell’elettrodomestico perché l’appartamento sinora è stato messo sul mercato per affitti brevi.

Il proprietario a cavallo delle vacanze ha bisogno di capire che lavatrice può inserire nella struttura della cucina e se è necessariamente legato all’acquisto di un modello da incasso.

Sul sito dell’azienda questo tipo di informazione è irreperibile, ci sono solo le dimensioni degli elettrodomestici venduti.

Si può prenotare una consulenza online (bel servizio!) ma l’appuntamento in questione ha un costo che viene stornato solo in caso di acquisto di un’intera cucina. Ma qui non si tratta di fare il preventivo per una soluzione “chiavi in mano”, semplicemente di ottenere un’informazione su un elettrodomestico.

L’amico prova a contattare l’assistenza: il numero di servizio è a pagamento; quello gratuito non risponde mai.

Una mattina ho assistito a non meno di 20 tentativi… parte il disco, si selezionano le voci corrette e quando è il momento di parlare con un operatore silenzio… nessuno risponde dall’altra parte (ci sente? non ci sente?).

L’apparecchio rimane muto per interminabili minuti e poi puntualmente cade la telefonata.

Alla faccia dell’attenzione al cliente… in fondo la persona in questione voleva solo un’informazione, un chiarimento che avrebbe richiesto non più di 5 minuti.

Ma davvero l’unica alternativa che si prospetta è quella di recarsi al punto vendita? Sul serio?

Alla fine l’informazione è arrivata da un volenteroso falegname che ha ispezionato la cucina in videochiamata. E’ stato in grado di fornire tutte le indicazioni del caso in pochi minuti senza che nessuno dei due interlocutori abbia dovuto spostarsi né perdere tempo.

Punto, set, partita!

In questo caso libero professionista batte azienda multinazionale dell’arredamento che fattura miliardi ogni anno in tutto il mondo.

Qual era il valore per il cliente?

Ottenere velocemente una risposta per poter effettuare il giusto acquisto e installarlo per tempo. Era pronto a mettere mano subito al portafoglio ma non ha trovato dall’altra parte un canale d’ascolto.

Se non rispondi ai clienti che cercano di contattarti in una situazione di bisogno puoi dirti davvero “customer-obsessed”?

Customer-centricity: rincorrere la gente per pagare

In famiglia siamo abbonati da anni ad una pay tv.

L’anno scorso durante il lockdown decidiamo di aderire ad un’offerta di contenuti particolarmente interessante e di goderci l’intrattenimento durante la forzata permanenza in casa.

Al cambio dell’offerta il provider smette di inviare le fatture mensili.

Chiamiamo per segnalare l’anomalia, il mancato addebito viene riportato almeno 6 volte. Cominciamo a far presente che – oltre ad essere una situazione ridicola in cui è il cliente che segnala il mancato pagamento – vorremmo evitare di dover pagare tutto in un’unica rata.

La situazione va avanti così per altri 3 mesi e poi – come da programma – arriva il costo tutto in una botta sola, esattamente ciò che volevamo evitare.

A onor del vero devo dire che dopo l’ennesimo contatto telefonico la situazione si sblocca e l’azienda, per ovviare al problema, ci offre due mesi di contenuti gratis.

Apprezzo molto il gesto e penso che questo sia un buon esempio di ovviare ad eventuali errori ma quanto tempo ho dovuto passare al telefono per segnalare un’anomalia?

Perché il customer care non è stato in grado di registrare la situazione la prima volta che sono stati contattati? L’informazione si è persa nel nulla.

Se non ascolti ciò che i clienti ti segnalano sui canali predisposti al contatto puoi dirti davvero “customer-obsessed”?

Customer first: sono già vostro cliente!

Alzi la mano chi non è stufo di ricevere offerte di tutti i tipi dai vari call center!

Ultimamente il mio cellulare è stato preso d’assalto.

Ho cambiato operatore telefonico da circa 8 mesi perché pagavo una tariffa mensile totalmente sproporzionata ai servizi offerti. Il nuovo è stato molto efficiente nel processo di number portability e attivazione, niente da dire… dopodiché sono cominciate telefonate a raffica per propormi…… di passare alla compagnia a cui avevo appena aderito (!!!).

Una situazione che è andata avanti non per una settimana bensì per mesi.

Ora, io dico, spesso i sistemi di CRM implementati nelle aziende sono incasinati e talvolta sfuggiti al controllo ma nel momento in cui vi segnalo più volte (non meno di 8) che sono già vostra cliente volete fare qualcosa per aggiornare questo benedetto dato?

Da dove diavolo attingono i contatti i call center? Possibile che non ci sia un qualche processo di normalizzazione dei dati – anche ex post – che faccia evitare di perdere tempo a voi e di infastidire i già clienti?

Il cliente al centro sì, ma non dei vostri casini!

Anche qui stiamo parlando di una realtà che ha quasi 500 milioni di clienti in tutto il mondo… non posso credere che in un’azienda di simile portata le lead vengano trattate con tanta superficialità!

Se neanche sai che un tuo cliente è un tuo cliente puoi dirti davvero “customer-centered”?

La customer-centricity come azione

Io penso che prima di proporsi come customer-first sia opportuno per qualunque realtà professionale fare un atto di realismo e capire qual è davvero lo stato dell’arte dal punto di vista del cliente.

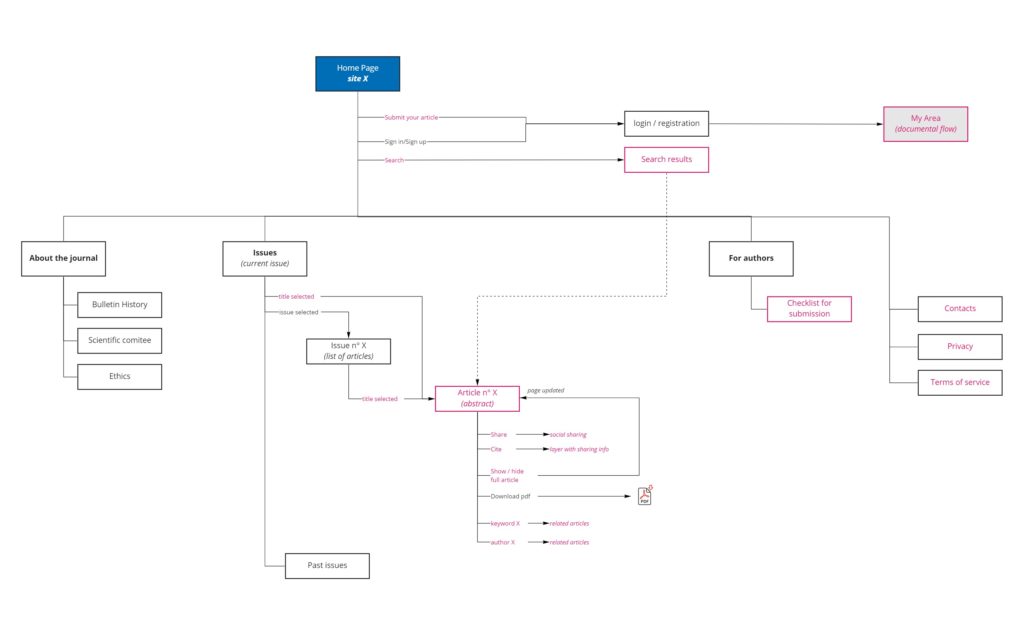

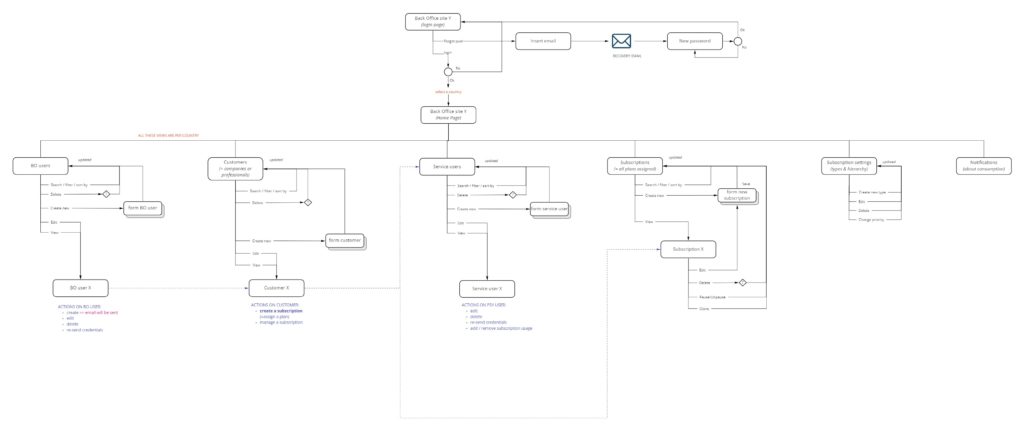

Anche solo realizzare una user journey e analizzare dove e quando il servizio non è all’altezza delle aspettative può fare una grande differenza.

E’ un primo passo per mettersi in discussione e ci sono frotte di clienti che sarebbero più che felici di aiutare le aziende nella risoluzione.

Essere customer-obsessed non è uno stato dal mio punto di vista, bensì un’azione, una tensione costante a fare meglio. E’ un processo kaizen, di miglioramento continuo.

Diventare customer-centric non è una moda né uno scherzo; è un processo che richiede tempo e rivoluziona nelle fondamenta la cultura aziendale.

Nessun cliente pretende che questo avvenga in pochi giorni, ma tutti vogliono vedere uno sforzo reale verso questo risultato dalle aziende che si dichiarano tali.

Fatti, non parole!

Altrimenti la customer obsession o customer centricity è solo l’ennesimo hashtag di marketing, opera di belletto, forma priva di sostanza.

Non sarebbe più serio dichiararsi customer-curious e far partire un processo di apprendimento?

Con meno arroganza, presunzione di sapere cosa “è meglio per il cliente” e auto-centrismo si potrebbero costruire collaborativamente dei prodotti straordinari. Non pensate?

Riferimenti

Ecco qualche link se volete approfondire il tema:

- quali comportamenti mettono in atto le aziende customer-obsessed

- le caratteristiche delle aziende eccellenti nella customer experience secondo KPMG

- la classifica delle aziende italiane eccellenti nella customer experience secondo KPMG (dati 2017)